di Beppe Pasini

Foto di 愚木混株 Cdd20 da Pixabay

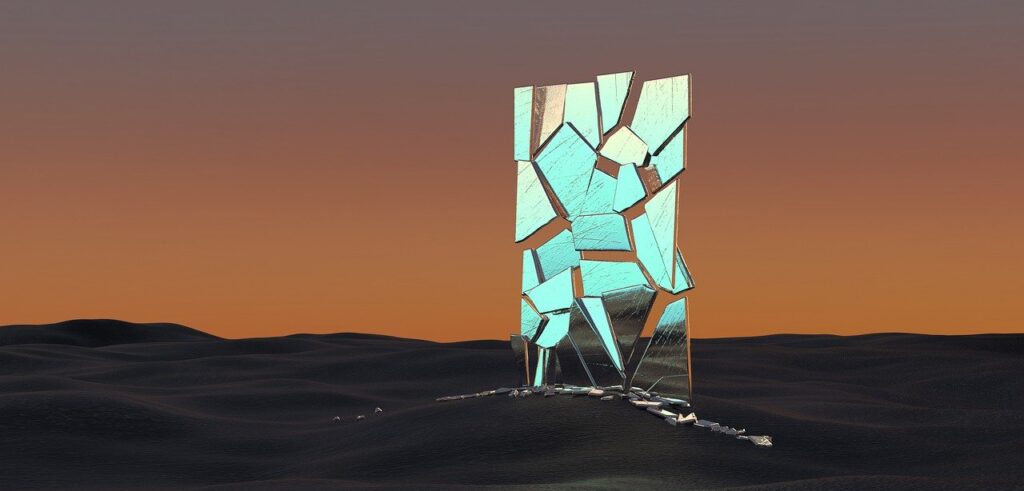

Ciò che vediamo negli altri è in fondo un riflesso

di ciò che siamo noi stessi

Carl Gustav Jung, La legge dello specchio.

Abstract

L’impiego dello specchio unidirezionale è legato alla nascita dell’approccio sistemico in psicoterapia fin dagli anni ’70. È ancora valido e utile? Quali implicazioni epistemologiche, etiche e relazionali implica nel rapporto con i pazienti questo “strano oggetto”? E nella formazione dei futuri terapeuti? In questo contributo ne esploro criticamente l’impiego, tipico di un setting sistemico caratterizzato pure dalla presenza di videocamera, microfono, equipe di supervisione. In particolare si evidenziano le implicazioni etiche e pragmatiche che tale setting assume nel contesto della formazione degli allievi, il suo impiego didattico, le ripercussioni sul mondo interno del terapeuta e nella relazione con i pazienti, discutendone l’opportunità del suo utilizzo.

The use of the one-way mirror is linked to the birth of the systemic approach in psychotherapy since the 1970s. Is it still valid and useful? What epistemological, ethical and relational implications does this “strange object” imply in the relationship with patients? And in the training of future therapists? In this contribution I critically explore its use, typical of a systemic setting also characterized by the presence of a video camera, microphone, and supervision team. In particular, the ethical and pragmatic implications that this setting assumes in the context of the training of students, its didactic use, the repercussions on the internal world of the therapist and in the relationship with patients are highlighted, discussing the opportunity of its use.

Di qua e di là dello specchio: fenomenologia di un andirivieni

La prima volta che assistetti ad una seduta di terapia famigliare presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia fu nel corso del primo anno della mia formazione come psicoterapeuta. Ricordo ancora le palpabili emozioni di quel momento. Un misto tra fascinazione e imbarazzo. Osservare un colloquio clinico tra il terapeuta e la famiglia attraverso lo specchio unidirezionale senza a mia volta essere visto, era eccitante. Quel modo di imparare un mestiere che poi sarebbe diventato la mia professione, mi sembrò da subito assai potente. Potevo accedere direttamente alla dinamica di un colloquio osservando ciò che faceva il/i terapeuta/i, la relazione con i famigliari, gli aspetti non verbali della interazione, l’evolversi della conversazione, i diversi passaggi che scandivano la seduta, il lavoro del team dietro lo specchio. Nella stanza di osservazione le luci si spegnevano per vedere meglio, creando una atmosfera spettacolare che la faceva assomigliare a una sala cinematografica o alle quinte di un teatro. Le nostre voci si zittivano, intenti com’eravamo a non lasciarci sfuggire ogni parola e gesto. Un brusio ammirato, sottolineava i diversi passaggi della conversazione. Solitamente in coincidenza di domande spiazzanti e della formulazione di inedite connessioni tra il sintomo, i vissuti e i comportamenti dei membri della famiglia, che faceva assomigliare i terapeuti ai sacerdoti di un rito misterioso. Insieme a me erano presenti molti compagni e compagne di corso. Una ventina circa. Ugualmente affascinati e curiosi. Mi accorgevo, in quelle occasioni, di vivere un sentimento ambivalente dettato dalla sensazione di ascoltare storie e racconti intimi, ma senza esservi invitato espressamente. Come quando ci si è imbucati in qualche festa. Come accade nel memorabile racconto di Alessandro Baricco, in cui il piccolo T. D. Lemon Novecento, nasce e cresce sul transatlantico Virginian e si mimetizza elegante tra i ricchi ospiti del transatlantico, riscattando la sua condizione di derelitto e divenendo uno straordinario virtuoso del pianoforte. Misi da parte quella eccitante percezione di clandestinità voyeuristica per aderire entusiasta a un approccio epistemologico che lo giustificava e anzi ne faceva una postura imprescindibile. Del resto quel setting così articolato e innovativo, corredato di specchio unidirezionale, telecamera, microfono, equipe di supervisori/osservatori, andirivieni tra la sala della terapia e il retro, veniva proposto dai maestri e da molti validi clinici come una formidabile tecnica per cambiare in meglio, o perlomeno a svelare, i rigidi e patologici giochi relazionali della famiglia responsabili di sintomi, malesseri e disagi mentali. Una rassicurante “cassetta degli attrezzi” che forniva a tutti noi neofiti lo strumento che negli anni avremmo poi avremmo affinato.

La storia dell’impiego dello specchio unidirezionale nella terapia sistemica è affascinante e si presta a molte implicazioni simboliche ed etiche. Già nel 1981, Lynn Hoffman, rimarcava che “l’avvento dello specchio unidirezionale, ha avuto un impatto analogo alla scoperta del telescopio. Vedere in modo diverso permise di pensare in modo diverso” (Hoffman, 1981, p.3). Lewis e Rorhbaugh affermavano che “lo specchio unidirezionale è forse per la terapia della famiglia, altrettanto fondamentale di quanto lo fu il lettino per la psicoanalisi” (in Gurman, Kniskern, 1995, p. 576). Il suo impiego marcò anche una chiara differenza dagli approcci psicoanalitici. La prospettiva relazionale propendeva per una dimensione contestuale, focalizzata sulle interazioni, retroazioni e influenze che i membri di una famiglia esercitavano reciprocamente. Per poi allargare ulteriormente l’angolatura, comprendendovi anche i terapeuti, considerati parte integrante del sistema. Come ben evidenzia Hoffman, serviva una nuova prospettiva, epistemologica e operativa che consentisse di contemplare quel nuovo panorama clinico e un modo innovativo di osservare e agire. Lo specchio sembrò rispondere a quelle esigenze. Poi nel tempo le cose sono mutate, come rammenta Massimo Giuliani (Giuliani, 2017)

La pratica del lavoro con lo specchio nacque in un periodo in cui i terapeuti della famiglia pensavano che un osservatore non direttamente coinvolto nel processo avesse uno sguardo più “esterno”, più “oggettivo”, che vedesse meglio del terapeuta che partecipava in prima persona, e che la quantità di informazioni che emergevano nel corso della seduta richiedesse l’intervento di un punto di vista “superiore”.

Giuliani allude ad una evoluzione di quel setting, sia epistemologica che operativa, legata alla convinzione tutta positivista, che vi fosse un punto di vista “superiore” e “più oggettivo” grazie al quale vedere meglio quel che accadeva individuando ridondanze, pattern e retroazioni. Un pregiudizio quantomai ingenuo e destituito di ogni scientificità. La presunta superiorità di un punto di vista di là dello specchio pareva fosse garantita dai centimetri che lo separavano dai corpi dall’altra parte, conferendo una migliore e più accurata percezione di quanto accadeva. Mentre come sappiamo, nessun osservatore è immune dal possedere a propria volta premesse, convinzioni, valori, biografie, pregiudizi ecc. con i quali diamo senso all’esperienza e costruiamo sapere. Come dire: l’abc della sistemica. Secondo una logica circolare e di reciproca influenza in che senso lo specchio può chiamarsi quindi “unidirezionale”? Non solo. Si proponeva, con quella disposizione nello spazio, una dimensione squisitamente verticale, “super” appunto, del resto il sistema famigliare era spesso descritto come un coacervo di follie, intrighi e conflitti negati per combattere i quali era necessaria un poderoso controsistema terapeutico. La metafora che emergeva era ineluttabilmente bellica e un po’ grottesca. Uno scontro epocale avrebbe atteso i prodi terapeuti che animati e armati da furore redentivo e salutista avrebbero avuto ragione delle agguerrite falangi familistiche. Molti testi dell’epoca infatti, durante la cosiddetta stagione strategica della terapia sistemica, pullulavano di strategie, escamotage, prescrizioni invariabili, tranelli, paradossi e controparadossi. E ovviamente la profezia si avverava: le famiglie apparivano proprio così. Rimasi, a mia volta, letteralmente affascinato dall’intervento, tra gli altri, sui giochi psicotici (Selvini, Cirillo et al.,1988) e da quello che gli autori chiamarono “la prescrizione invariabile”: un rituale che prescriveva ai genitori di figli disturbati di sparire per almeno un weekend. In quella cornice clinica il sapere, la conoscenza clinica, era saldamente detenuto dall’agire del terapeuta e dei suoi colleghi che ‘sapevano’ come trattare i problemi famigliari controllandone mosse e contromosse. Il potere doveva stare saldamente in mano agli esperti e le eventuali disobbedienze dei pazienti alle prescrizioni erano chiamate insubordinazioni. Il terapista “doveva sfuggire alle insidie e stare attento a non rimanere intrappolato o catturato nell’interazione in corso” (ivi, p.43). Dal suo agire dipendeva la salute mentale della famiglia. Ma già a quel tempo Lynn Hoffmann, intuendo l’escalation simmetrica cui conducevano simili pregiudizi, propose di abbandonare l’idea del terapista come di un “torero in lotta con la famiglia” (Hoffman, 1981, p. 48).

Conciliaboli alla luce del sole

Giuliani aggiunge che

[…] quel modo di lavorare oggi è una eccezione. Non soltanto perché adattare i locali e mettere insieme tanti terapeuti costerebbe troppo, ma anche perché col tempo ci siamo abituati ad essere più espliciti con le persone, a lavorare più alla luce del sole, a condividere i nostri pensieri con loro mentre ci vengono in mente” (Giuliani, 2017)

Già. A parte le questioni epistemologiche, quale cliente si può permettere due, tre, quattro terapeuti il cui costo, a meno di oblativi (e francamente discutibili) altruismi, sarebbe esorbitante? Sia in un contesto pubblico che privato. Ma nelle parole di Giuliani si accenna pure ad un altro significativo cambiamento nel lavoro clinico, a mio parere attinente al piano etico e simbolico: l’abbandono progressivo di un approccio più ‘oscuro’, ambiguo, implicito dello specchio in favore di un agire più esplicito, chiaro, concertato. Ricordo a questo proposito, l’entusiasmo con cui accogliemmo le intuizioni di un terapeuta svedese, Tom Andersen (Andersen, 1989), che partendo proprio da queste constatazioni, propose di rendere esplicita la riflessione dei terapeuti nel corso della seduta invertendo il senso “unidirezionale” dello specchio accendendo la luce e microfono nella stanza di supervisione. Ora era la famiglia che osservava. L’esito auspicato di questa rivoluzione copernicana del setting era che ascoltare i diversi punti di vista dei terapeuti sui problemi presentati dai pazienti, le riflessioni che ne emergevano, lo scambio di ipotesi, avrebbe avuto un effetto liberatorio e salubre sui rigidi copioni relazionali connessi alla patologia. Ma quel ribaltamento di ruoli riconobbe anche che la conversazione dei terapeuti poteva avvenire in diretta ed in modo esplicito anziché svolgersi in separati conciliaboli.

Sbattella (2011, p.9) poi allude ad una dimensione dell’immaginario potenzialmente inquietante:

Lo specchio unidirezionale, artefatto d’avanguardia negli anni ’70, è oggi una comparsa quotidiana in molti telefilm di criminologia. In queste fiction, esso è presentato come strumento di potere per interrogare imputati, carpire informazioni, preparare giudizi all’interno di azioni inquisitorie. In altre occasioni rivela la sua natura di potenziale estensione voyeuristica dello spettatore. Specchi unidirezionali e telecamere dominano la scena di ogni “reality show”. Lo stesso teleschermo può essere interpretato come retroscena di uno specchio speciale, dietro cui si nasconde ogni spettatore, per spiare (non visto) la rappresentazione di una realtà, che altri riprendono.

Anche Gianluca Ganda individua nella presenza dello specchio una specificità dell’approccio sistemico i cui ingredienti alchemici sono il buio, il mistero, il segreto. (Ganda, 2022):

Lo specchio è parte integrante dell’alchimia terapeutica sistemica. Non proprio una pietra filosofale, non è grazie a esso che si costruiscono i cambiamenti. Ma attorno a esso si sviluppa il processo della terapia, provocando e sollecitando quei confronti e riflessioni che permettono alle persone di vedersi. Da una parte dello specchio arriva la famiglia con la propria realtà, ignara che troverà un terapeuta pronto a smontarla e riassemblarla. Dall’altra parte, nella stanza buia, un gruppo di terapeuti cui arrivano le immagini delle interazioni che sono chiamati a descrivere, consapevoli di farlo a partire dai propri occhiali e pregiudizi.

Il (mio) tempo era fuori squadra

In quella fase pionieristica, l’adozione dello specchio pareva dunque garantire molte e inedite possibilità terapeutiche: disporre di più punti di vista, osservare da diverse angolature epistemiche e fisiche l’interazione, aiutare il terapeuta a essere creativo e curioso invitandolo a “non credere” troppo nei propri pregiudizi, mantenere una posizione flessibile, dialogica, possibilista grazie a una costante autoriflessività. Facevano da corollario teorico a questa prassi i dettami del costruttivismo radicale e del costruzionismo sociale. Al tempo in cui adottavo il setting sistemico tradizionale, ritenevo essenziale informare i miei pazienti del mio modo di lavorare con una formula che, con tono ieratico rivolgevo loro e suonava pressappoco così:

Oltre a me/noi, ci sono altri colleghi dietro lo specchio che seguiranno la seduta. Siamo del parere che più punti di vista vedano più cose di uno solo. Questo ci aiuta a fare meglio il nostro lavoro e dunque ad essere d’aiuto. Ovviamente tutto quanto ci diremo è garantito dal segreto professionale.

Solitamente le persone non vi opponevano resistenze. Talvolta presentavo de visu i/le colleghi/e dietro lo specchio, comunque invariabilmente tirocinanti, altre volte invece la seduta aveva inizio senza ulteriori preamboli. L’impressione che ne ricavavo era che i pazienti considerassero quell’eccentrico dispositivo, parte del percorso terapeutico affidandosi alle parole dell’esperto. Poi nel procedere del colloquio, la presenza dello specchio, apparentemente così ingombrante, sembrava dissolversi e nessuno ci faceva più caso. La seduta filava via scandendo i vari passaggi che avevo ormai collaudato: preseduta, conversazione con i pazienti, pausa di confronto con i colleghi, conclusione e commento post seduta. Andò così per alcuni tempi fino a che mi accorsi che qualcosa non funzionava. Percepivo tensioni e somatizzazioni. Proprio quei segnali a cui Gianfranco Cecchin invitava a prestare attenzione nel celebre articolo sulla curiosità come neutralità (Cecchin, 1987). Mi accorgevo che una dissonanza interiore interferiva con la qualità del rapporto terapeutico. Quel dispositivo mi apparve improvvisamente incongruente con le teorie e le convinzioni che avevo appreso nel corso di tanti anni di formazione. Una drammatica illuminazione. Sentivo che non facevo ciò che dicevo. Ma come? pensai, proprio noi che sostenevamo un agire terapeutico improntato a non voler cambiare le persone unilateralmente ma piuttosto ad essere curiosi dei loro bizzarri mondi e modi di comunicare, facevamo sfoggio di quella muscolare esibizione di “tecnoterapia”? Davvero avevo bisogno di una simile spettacolare messa in scena per essere di aiuto? Come era possibile costruire una alleanza terapeutica improntata a rispetto, collaborazione tra noi e i pazienti, in un setting ‘opaco’ fatto di consultazioni in segreto e perdipiù “unidirezionale”? Quella disposizione degli arredi e degli spazi, mi apparve intriso di una overdose di “finalità cosciente”, a parole negata, ma nei fatti clamorosamente praticata. Un evidente doppio vincolo. Il messaggio che implicitamente veicolava era: “noi ti cambieremo, sappiamo come farlo!” Proprio il contrario di un agire cauto, negoziale, flessibile, ipotetico, umile, improntato alla curiosità.

Rimarcano a tale proposito Umberta Telfener et al. (2025, p.16) in un recente articolo a più mani dedicato agli sviluppi attuali del Milan Approach.

Chi assistesse oggi, maggio 2024, a una seduta al CMTF troverebbe che formalmente somiglia piuttosto da vicino a quella descritta in “Paradosso e contro-paradosso”: scandita in cinque fasi, talvolta ma sempre meno include l’equipe e lo specchio, le discussioni comuni a metà seduta, la supervisione in diretta e altre modalità tecniche che ci distinguevano all’inizio degli anni ’80. Questo riflette sempre meno però la pratica clinica quotidiana della maggior parte di noi: disporre di un’equipe è diventato troppo costoso, si lavora spesso da soli, a volte coi tirocinanti. Il rituale dell’interruzione è anch’esso assai raro, più spesso la famiglia viene eletta a co-terapeuta con la quale elaborare ipotesi, focalizzare domande, azzardare nuove letture del problema. Così la pausa a metà seduta e la restituzione obbligatoria nella prassi clinica si sono perdute. Sapevano di sentenza e di “saccenza” terapeutica, un eccesso di finalità cosciente.

Realizzai così quanto il mio tempo interiore fosse “fuori squadra” e iniziò una salutare rivoluzione nel mio modo di fare terapia. Mi sbarazzai di specchi, microfoni e andirivieni ma rimasero le idee, lo sguardo e le cornici dell’epistemologia sistemica. La famiglia e i pazienti assunsero il ruolo di interlocutori esperti con i quali formulare ed esplorare ad alta voce, negoziare ipotesi e reframing attraverso le classiche domande circolari, riflessive, ipotetiche. Soprattutto sollecitando l’immaginario e la capacità di presentificare mondi alternativi per riscrivere le storie e il loro finale. Se è vero che le persone per cambiare necessitano di esperienze più che di spiegazioni, e in omaggio all’invito di Heinz Von Foerster “se vuoi vedere impara ad agire” (in Watzlawick, 1981, p. 87), ho iniziato a proporre sempre più frequentemente alle persone e a me stesso, linguaggi e modalità narrative sostanzialmente differenti da quelli usualmente impiegati nella talking therapy e centrati esclusivamente sulla parola. Ad esempio alzarsi dalla sedia e cambiare posto e ruolo, utilizzare i colori per esprimere metafore e sentimenti, connotare poeticamente un sintomo, evocare tramite la scrittura autobiografica a più voci un episodio cruciale, realizzare sculture corporee che raccontano l’evolversi di una relazione di coppia, giocare con pupazzetti per mettere in scena momenti di vita famigliare, ecc. Nei fortunati casi in cui incontro musicisti, la storia di un problema diventa una partitura da riarrangiare su un pentagramma o nel caso di viaggiatori incalliti, una mappa del futuro su cui tracciare tappe sentimentali. Eccone qui un sintetico esempio su una coppia di paracadutisti:

Dario e Mariella: il pericolo è il mio mestiere

Hai presente quei film d’azione nei quali il protagonista è perennemente braccato e sfugge a rocambolesche situazioni mettendo continuamente a repentaglio la propria incolumità? La vita di Dario era così! Giornalista freelance e agente di intelligence per conto del governo. Attivista in difesa dei diritti umani e fervente religioso ebreo. Assiduo frequentatore di palestre di arti marziali e paracadutista. Si conobbe con Mariella in una sauna. Lei architetta affermata, proveniva da una famiglia affettuosa che aveva sempre sentito al suo fianco nelle decisioni importanti. Dario al contrario, era segnato da un’infanzia dolorosa intrisa di benestante agiatezza. Figlio ferocemente maltrattato da entrambi i genitori: un inferno per descrivere il quale, evocava le agghiaccianti persecuzioni nei lager nazisti. Mariella aveva un sogno: fare un figlio e onorare l’idillio tra i suoi sperimentato come figlia. Sentiva però di avere poco tempo. Ormai su d’età e sofferente di diabete, le cure che avrebbe dovuto intraprendere sarebbero state una minaccia per la gravidanza. Dario tergiversava, era contrastato e non si decideva a quel passo importante, rendendo lei sempre più impaziente. È a quel punto della loro storia che si rivolgono a me per una terapia di coppia. Nel corso di una seduta emerse una siderale metafora sul ruolo che Mariella rivestiva per la vita di Dario: “Per me lei è il mio paracadute!” disse, immagine niente affatto casuale. Dario era un esperto. Vantava un notevole curriculum di lanci da altezze vertiginose. Conosceva bene l’ebbrezza del volo e la dinamica del salvataggio. Così prendo al volo anch’io quella immagine. Propongo alla coppia di salire su un “aereo”. Ci sporgiamo dal predellino. Nel vuoto. “Quanti metri ci saranno sotto? Ah almeno tre o quattromila!” Io e Dario contempliamo quell’abisso sotto gli occhi attoniti (ed eccitati) di Mariella a cui chiedo di aggrapparsi alle sue spalle come un paracadute. Chiesi: “Come ci si sente prima di lanciarsi? Cosa si controlla dell’equipaggiamento? Quando si capisce di essere pronti?!” Quell’uomo che aveva attraversato mille imprese uscendone incolume, era terrorizzato dal lancio più spettacolare della sua vita: fare un figlio! E il paracadute cosa rispondeva? Come sarebbe stato il volo? Fu inebriante e visionario ascoltare quel dialogo irreale sull’orlo dell’abisso. Fino a che facemmo un gran sospiro, ridendo contro vento, prima di gettarci.

Anche la conclusione della seduta ha assunto per me altre ritualità. Sovente congedo i pazienti con una attivazione corposimbolica connessa alle metafore e alle storie emerse in seduta, la cui genesi è intimamente embricata alla grammatica e alla storia emersa nel colloquio, oppure con uno scritto poetico dedicato al problema connotandone la implicita bellezza, o con un semplice ma caloroso ringraziamento per quanto condiviso, unito all’augurio di rivederci per proseguire. Senza altro aggiungere. In un articolo di alcuni anni fa ne racconto in modo più esteso e con molti esempi (Pasini, 2017). Un’autentica rivoluzione che sento ha contribuito a costruire una relazione assai più coerente con le idee sistemiche, da quanto avveniva invece un tempo. Che tipo di relazione crea tra paziente e terapeuta quella dinamica secondo la quale si comunicava alla famiglia l’esito di una conversazione dietro lo specchio in forma di restituzione, ipotizzazione o prescrizione? Laura Formenti (2008, p.13) la chiama “il verdetto”, ovvero la relazione con un sapere più grande:

Una modalità relazionale diffusa è quella tra l’esperto e l’utente incompetente. Rispetto a questo sapere l’utente è in posizione di sudditanza, passivo. (Marie-Christine Josso parla di una posizione esistenziale di attesa). L’esperto come l’oracolo, è solo un tramite. Il vero potere è quello del sapere a cui fa riferimento, del quale non è direttamente responsabile. Un accoppiamento di questo tipo, quando è perfettamente collusivo, può realizzarsi, per esempio tra un consulente di grande fama e un utente che si affidi totalmente a lui per la soluzione di un suo problema. La distanza è tale, a volte, che risulta quasi paradossale parlare di relazione.

L’equipe invece è rimasta ma in forma più discreta. Preziosa eredità di quel modo antico e polifonico di fare terapia. Dentro di me alberga l’affettuosa presenza simbolica di tanti maestri, maestre e colleghi cui fare affidamento che mi confortano con i loro insegnamenti pregressi e le loro voci, aiutandomi a destreggiarmi nella complessità delle vicende umane. E a uscirne risanato. Una opportunità che comporta molti e invidiabili vantaggi, tra i quali quella di essere trasportata facilmente, occupare poco posto e contenere i costi.

E nel training? Speculari trasformazioni

Alla luce di quanto esposto, mi chiedo se l’impiego dello specchio e del setting sistemico tradizionale, ha ancora una plausibilità e utilità durante l’addestramento degli/le allievi terapeuti. Quale impatto ha tale dispositivo sul mondo interno del terapeuta e sulla relazione che si crea con la famiglia? Nel contesto del training al CMTF la presenza numerosa di allievi dietro lo specchio è una costante. Del resto, l’esperienza viva e concreta di assistere a una seduta di psicoterapia, oggi come allora, è preziosa. Se però in uno studio privato il numero dei professionisti è limitato a due o tre, in una scuola come il CMTF si arriva anche a venti o più. Presentarli tutti a ogni avvio di terapia, potrebbe essere complicato e prenderebbe parecchio tempo. E infatti raramente avviene. Si accenna vagamente alla loro presenza “di là” senza dettagliare. Ma presentarsi in una relazione, equivale a “rendersi presenti”, ossia visibili, riconoscibili. Se il nostro modo di organizzare la comunicazione dipende dal destinatario, cosa implica non vedere con chi si sta dialogando? Cecchin ricordava che “è quando lo racconto a qualcuno che capisco chi sono”. Ben diverso è infatti rivolgersi alla propria madre, al capoufficio o all’edicolante. Il medesimo messaggio assumerebbe tutt’altri significati. Si parla, in ambito sistemico, di inter-visione e altra-visione, ma la cibernetica di secondo ordine di von Foerster e l’approccio enattivo di Varela ci insegnano che è l’azione a costituire l’osservatore, l’osservato e il metodo (anche Piaget sosteneva un’idea molto simile). È nel gioco sottile delle retroazioni di un incontro che comprendiamo come articolare la conversazione. Se la nostra è dunque una identità relazionale, quali ripercussioni ha non sapere a chi si sta parlando? E sulle emozioni del terapeuta? Ad un certo punto secondo la procedura classica, la seduta si interrompe affinché ci si consulti in separata sede con i colleghi per riceverne idee, intuizioni, aiuto. La pausa può durare dai quindici ai trenta minuti circa. Dal punto di vista del paziente è lecito che un tale passaggio possa suscitare una moltitudine di domande. Io sicuramente me le farei: di che avranno discusso? Quale sarà la “loro” opinione? Cosa ne penseranno? Ma soprattutto: “perché non parlarne qui con noi? Dopotutto siamo noi i clienti!” Se non vi è una plausibilità su queste dinamiche, le fantasie galoppano e può essere poi incongruente chiedere ai pazienti di essere più chiari e affidarsi a loro volta. È davvero possibile a queste condizioni una relazione di fiducia tra terapeuta e paziente? In alcuni setting sistemici ultraortodossi, si prevedeva addirittura l’uso dell’auricolare o il citofono tra terapeuta ed equipe per comunicare simultaneamente e suggerire al malcapitato collega domande, ipotesi e interventi da porre in diretta in un crescendo ansiolitico e passivizzante. Ciò creava la comprensibile percezione che il terapeuta fosse “manovrato” e non avesse opinioni proprie. Più la pausa con i colleghi si prolunga più è probabile che si facciano consistenti le aspettative dei famigliari per una qualche risposta miracolare, sfociando in una progressiva escalation emotiva performante. È eticamente opportuno che i pazienti siano informati fin dall’inizio di questi aspetti relativi al setting? Cosa accade se non avviene? Se la presenza di un folto pubblico di là dallo specchio fosse dichiarata, potrebbe compromettere la disponibilità dei pazienti ad accettare quel setting? Dopotutto i contenuti di una conversazione psicoterapeutica sono assai delicati in quanto connessi a ciò che le persone hanno di più caro: i legami famigliari e il loro benessere. In particolar modo allorquando emergono traumi e drammi legati ad abusi, maltrattamenti, segreti. Come si intuisce questa condizione di ‘clandestinità e opacità’ ha inevitabilmente riverberi su tutta la relazione terapeutica e, per quanto mi riguarda, suscita molte perplessità. Infine: se molte delle opportunità che ne avevano legittimato in passato l’utilizzo sono ormai obsolete e il suo impiego ha vissuto un generale progressivo abbandono, ha ancora senso proporre un simile setting agli/le allievi?

Le avventure del setting

La formazione alla relazione clinica rappresenta il focus dell’apprendimento per i futuri terapeuti. Ma evidentemente non la si acquisisce solo con un cumulo di tecniche. L’epistemologia sistemica proposta dal Milan Approach consiste in un progressivo affinamento di una pratica che tanti maestri e maestre hanno tematizzato e sperimentato il cui esito è quello, ritengo, di trovare il proprio peculiare stile e un modo felice per essere di aiuto, grazie al quale far accadere l’impensabile o il non ancora pensato. Capacità visionaria, cibernetica dello sguardo, sfrontatezza poetica, passione corponarrativa? Si tratta di una tecnica, di un’arte, di un’illusione? Come la si impara? Come la si allena? Da cosa dipende? Cos’è infine un setting? Che tipo di luogo è? Secondo il dizionario Treccani è: “to set= ‘fissare’, ‘sistemare’’’. In psicologia clinica, è l’insieme degli aspetti, delle regole e dell’area spaziotemporale che contraddistinguono la relazione tra il terapeuta e il paziente” (in garzantilinguistica.it). Winnicott aggiunge: “Per sentirsi sicuro e uscire dalla comodità di pensieri e azioni già note, l’umano, anche adulto, ha bisogno di uno spazio sufficientemente buono, transizionale” (Winnicott, 1993, p.103) . Le definizioni sono utili ma come al solito ‘fissano’ troppo una realtà che è invece in perenne movimento. Croce e delizia del linguaggio. Di recente ho tenuto un seminario per un gruppo di colleghi in formazione animato da questa domanda. Ecco una delle storie che ascoltai:

Ci trovammo a intervenire come psicologi dell’emergenza poco dopo il sisma. La gente aveva perso tutto. Casa, oggetti, identità. Lo strazio, la disperazione e il senso di disgregazione sembrava avvolgere ogni cosa. Ci aggiravamo tra le macerie con la nostra tuta con la scritta ‘psicologi’ sulla schiena. Le persone ci fermavano per parlare e confidarsi. A volte in una tenda improvvisata, altre volte per strada, seduti su un muretto sbrecciato, tra cumuli di pietre di quello che un tempo era il loro paese. Quelle pietre raccontavano una memoria ancora viva. Le loro storie davano un riparo alle notti e ai giorni a venire.

Bibliografia

AA.VV. (1981), La terapia sistemica, Roma, Astrolabio.

Andersen, T. (1989), “Il reflecting team. Dialogo e metadialogo in terapia”, Connessioni, 23/2009.

Cecchin, G. (1987), “Revisione dei concetti di ipotizzazione, circolarità, neutralità. Un invito alla curiosità”, Ecologia della Mente, 5/1988, 30-41.

Formenti, L.; Caruso, A.; Gini, D. (2008), Il diciottesimo cammello. Cornici sistemiche per il counseling, Milano, Raffaello Cortina.

Ganda, G. (2022), “Recensione di Il reflecting team nella clinica sistemica e in altri contesti. Epistemologia e pragmatica di E. Cazzaniga e C. Mazzoleni”, Connessioni, 12/2022.

Giuliani, M. (2019), “La formazione alla sistemica è imparare a non essere mai soli”, Connessioni, 6/2019.

Gurman, A.; Kniskern, D. (1995), Manuale di terapia famigliare, Torino, Boringhieri.

Hoffman, L. (1981), Foundation of family therapy: A conceptual framework for system change, New York, Basic Books.

Pasini, B. (2017), “Lo specchio impertinente. Esplorare l’immaginario della famiglia”, Connessioni, 2/2017.

Sbattella, F. (2011), “Lo psicoterapeuta sistemico senza specchio”, Cambia-menti. Rivista dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata, 1, 7-16.

Selvini, M.; et al. (1988), I Giochi psicotici della famiglia, Milano, Raffaello Cortina.

Telfener U., De Bustis E., Cazzaniga E., Ferrari F., Floris R., Ganda G., Giordano C., Giuliani M., La Barbera C., Marchiori R., Mosconi A., Mreule S., Pasini P., Pezzolo M., Rosas R., Sacchelli D., Sannasardo P., Sbattella F., Tettamanzi M., Troielli W., Trotta B., Barazzetti A. (2025) The Milan Approach today; Family Process n. 64, marzo 2025, https://doi.org/10.1111/famp.13075.

Watzlawick P. (1981), La realtà inventata. Contributi al costruttivismo, Milano, Feltrinelli.

Winnicott, D. (1993), Colloqui con i genitori, Milano, Raffaello Cortina.