di Massimo Giuliani

Pier Giorgio Semboloni è psichiatra, psicoterapeuta, professore a contratto al Dipartimento Scienze della Formazione dell’Università di Genova. È didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia ed è stato codirettore del Centro Genovese di Terapia della Famiglia. Ha diretto il Dipartimento Dipendenze della ASL3 Genovese.

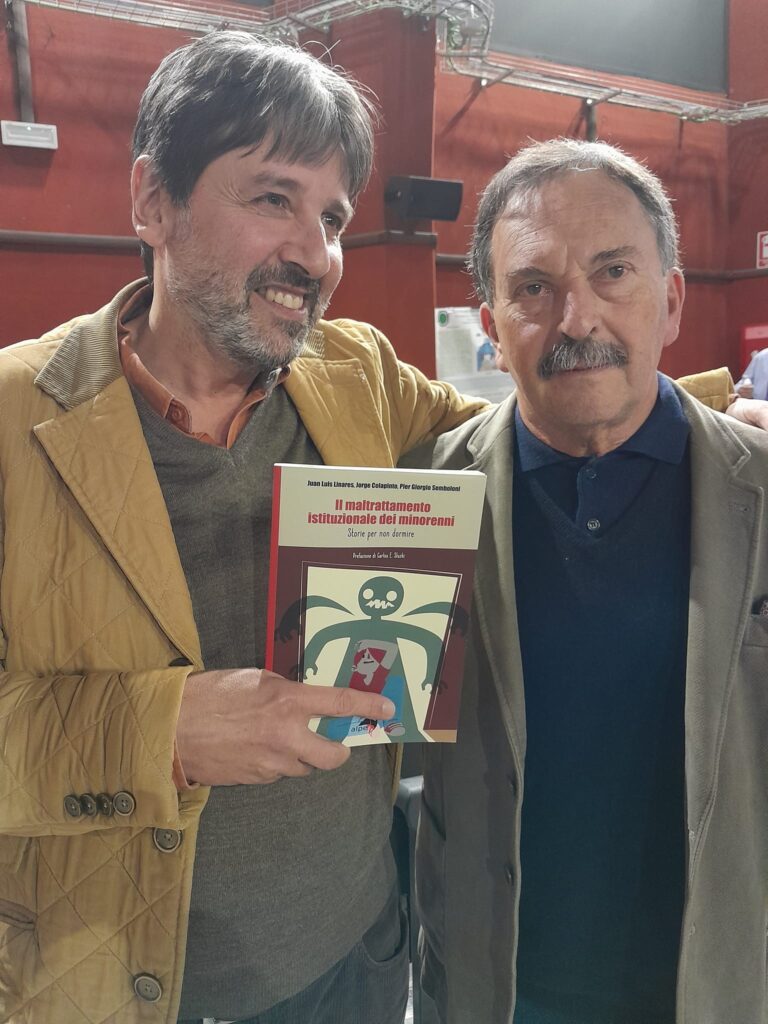

Con Juan Luis Linares e Jorge Colapinto confronta in “Il maltrattamento istituzionale dei minorenni” i funzionamenti delle istituzioni di cura per minori in differenti paesi e contesti culturali. È un libro rilevante per il suo sguardo critico (il sottotitolo “Storie per non dormire” è piuttosto esplicito): ne abbiamo parlato con lui in una conversazione che è diventata una riflessione sulla necessità di lavorare per il ritorno di un pensiero sistemico e complesso nei luoghi di cura.

Connessioni: Pier Giorgio, ci parli di questo libro di cui sei coautore con Juan Luis Linares e Jorge Colapinto?

Pier Giorgio Semboloni: È un libro un po’ particolare, che nasce da un incontro. Da più incontri direi, ma fondamentalmente da quello con Juan Linares, che ormai è un incontro antico, risale al 1981 a Palo Alto, al Summer Practicum del M.R.I. organizzato da Watzlawick e Sluzki. Lì è iniziata la nostra amicizia ma anche la nostra collaborazione. Nello stesso anno avevo finito la formazione a Milano ed ero andato a sciacquare i panni… non in Arno, ma negli Stati Uniti! Ero stato un mese alla Child Guidance di Minuchin, dove c’erano tutti suoi collaboratori, e Colapinto era uno dei suoi collaboratori importanti.

Così il libro arriva adesso, ma nasce da incontri mantenuti nel tempo.

C: Come è successo che vi siete incontrati proprio intorno a questo argomento?

PGS: Durante gli anni abbiamo continuato a incontrarci in varie occasioni. Nel 1984 organizzai una formazione residenziale in terapia sistemica presso il Servizio di salute mentale della USL 9 di Genova, dove lavoravo a cui parteciparono psichiatri e psicologi da Barcellona e da altre parti della Spagna, tra i quali il gruppo di Linares. Sono poi stato invitato in più occasioni a fare seminari alla Scuola di Terapia familiare dell’Ospedale S. Pau di Barcellona e allievi del Centro Genovese di Terapia della Famiglia frequentarono durante periodi di tirocinio la scuola di Linares a Barcellona. Nel 1992 in occasione delle Colombiane organizzai a Genova le giornate italo spagnole sull’approccio sistemico alle dipendenze, a cui parteciparono oltre Linares e altri terapeuti spagnoli, anche Boscolo e Cecchin e persino Don Gallo. Successivamente pubblicammo con Linares il libro, “La famiglia nell’opera. Metafore cliniche per problemi relazionali”, uscito prima in Spagna e poi in Italia.

Jorge Colapinto invece l’ho incontrato in varie occasioni per Relates, associazione ormai europea e latino americana. A questo proposito ho visto che nel 2025 ci sarà un convegno di EFTA e Relates insieme! Le reti si ampliano…

C: Grazie, buono a sapersi!

PGS: Anche il libro sul maltrattamento istituzionale è uscito prima in Spagna. Il promotore è stato Linares, un promotore diciamo polemico…

C: In che senso?

PGS: Il libro è nato sull’onda della polemica tra il servizio di terapia familiare della scuola di Barcellona e le persone che vi collaborano nei confronti di alcuni servizi sociali e agenzie della Catalogna. Quindi nella prima versione in Spagna il libro è stato dedicato soprattutto ad alcuni servizi e amministrazioni catalane di Barcellona e alle polemiche sulla gestione dei casi di minori.

Poi è nata l’idea di vedere cosa succede in altri contesti e così siamo entrati in ballo io e Colapinto, ma non solo: c’è anche una collaborazione dal Messico di Raul Medina e altre collaborazioni importanti di operatori spagnoli.

Quindi ci sono interventi che danno uno sguardo piuttosto ampio su situazioni che direi possono avere punti in comune a livello mondiale. Io sono stato coinvolto per esprimere alcune idee rispetto alle mie esperienze italiane: ho parlato in particolare dell’esperienza nelle tossicodipendenze.

C: L’argomento è quello che avete chiamato maltrattamento istituzionale. Puoi darci una definizione di quello che intendete per maltrattamento istituzionale?

PGS: La definizione che dà Linares nella parte introduttiva è molto ampia. Lui dice che si produce maltrattamento quando le istituzioni responsabili di servizi non svolgono le loro funzioni o lo fanno in maniera inefficiente, procurando un malessere per gli utenti. In partenza è un’idea che non riguarda solamente il tema dei minorenni, dei tribunali dei minori, dei servizi, ma ha a che fare con un po’ tutte le istituzioni. Quante volte ci sentiamo maltrattati di fronte a chi ci dovrebbe offrire un servizio, che può essere sanitario ma non solo? L’idea è molto ampia, dopodiché la definizione diventa più specifica quando riguarda il minore, le famiglie dei minori, i rapporti tra servizi e curanti. Qui comincia il problema spesso importante.

Nel mio contributo intitolato Le relazioni pericolose della linearità sostengo che il problema si crea con certi tipi di intervento risultato di scelte che derivano da una visione rigidamente lineare nell’attuazione di un mandato che dovrebbe essere di protezione e di cura nei confronti del minore.

C: Chiaro. A proposito del pericolo della linearità, un punto su cui insisti è la necessità di una cornice complessa nella gestione del caso. Tu parli di quanto sarebbe utile un case manager di cultura sistemica a fare da garante di una cornice di co-costruzione…

PGS: Sì, lo dico anche a partire da esperienze sul campo. Intanto per quello che riguarda il mio modo di intendere il lavoro in psicoterapia, sicuramente una impronta importante l’ha data la mia prima formazione che è stata più di tipo analitico, nella direzione della psicoterapia istituzionale. L’imprinting dell’idea della psicoterapia istituzionale mi viene dal fatto che ho frequentato Parigi negli anni d’oro del 13° arrondissement, dove si prendevano in cura i bambini con una disponibilità di mezzi e operatori incredibile per noi in Italia, ma soprattutto dove era fondamentale che intorno alla cura del bambino nell’istituzione si confrontassero tutte le figure. La struttura di riferimento era l’ospedale di giorno e le figure che si confrontavano contribuendo a costruire la narrazione del caso erano tutte, ma proprio tutte: lo psicoanalista individuale, gli educatori, gli insegnanti, ma anche la donna delle pulizie, anche il gestore amministrativo. Questo per me è stato un apprendimento importante che poi ho trasferito, quando sono stato folgorato come San Paolo dal modello sistemico, all’idea centrale del contesto. E allora nel momento in cui ho cominciato a fare delle letture sistemiche e dare una rilevanza fondamentale al contesto non ho potuto non tener conto di come nel trattamento ci siano diversi contesti che si confrontano. Nello specifico quando ti parlo di esperienza mi riferisco al fatto che ho diretto per dieci anni un dipartimento tossicodipendenze, che si confrontava con la salute mentale. Quando è venuto fuori il tema delle famose doppie diagnosi, e quindi della comorbilità, la domanda era: questo è un caso che deve trattare la salute mentale o spetta al servizio delle tossicodipendenze? A chi compete fare cosa nell’interesse del paziente e con quale tipo di presa in carico complessiva.

Avevo costruito un modello che era stato sottoscritto dai due servizi, per cui gli operatori potevano collaborare. Della gestione, della divisione di ruoli, e comunque della attivazione del processo terapeutico si occupava in prima battuta un operatore che faceva da case manager. Non necessariamente era un medico o uno psicologo, poteva essere anche un infermiere, un educatore, un assistente sociale. Questo è stato, dal mio punto di vista, un piccolo esempio di realizzazione di quello che io intendo per utilizzo del case manager sistemico.

C: Un concetto che ti guida in tutto questo lavoro e che ti ha guidato in quello che scrivi in questo libro è quello di cocostruzione. Da quello che mi dici adesso capisco che la cocostruzione avviene innanzitutto nella pluralità delle voci degli operatori. Volevo capire anche come vedi una possibilità di cocostruzione di risposte e soluzioni anche con i pazienti e come immagini uno spazio di cocostruzione con i pazienti in un contesto che è terapeutico ma che ha anche aspetti di valutazione, quando non di controllo — come si vede anche dalle storie che racconti.

PGS: Questo indubbiamente è il problema perché da un certo punto di vista bisogna prendere atto, per esempio, che le sentenze sono lineari. Chi emette delle sentenze è in qualche modo costretto dalla necessità a esprimere dei pareri che sono lineari. A questo proposito, io mi ero occupato del caso di Cogne con un allievo del Centro Genovese di Terapia della Famiglia. Aveva elaborato una tesi sull’argomento, che poi insieme abbiamo approfondito e ci siamo immaginati, di fronte all’impossibilità di arrivare ad una verità non solo processuale, ma anche da un punto di vista della comprensione, cosa avrebbe significato di fronte a questo modello riduttivo della linearità, la possibilità di fare delle interviste di tipo circolare con la madre anche insieme agli altri familiari. Ci siamo ricostruiti una sorta di intervista impossibile.

Nella realtà non è stato possibile farlo in quel contesto peritale definito dalla linearità. Ma gli operatori dei servizi sociali non hanno questo mandato: certo devono valutare, ma valutare è una cosa diversa da emettere sentenze. Tant’è vero che in quel modello che avevamo sviluppato c’erano degli step, c’era l’obiettivo della salvaguardia del minore, ma nello stesso tempo anche della contestuale terapia dell’adulto, lavorando in rete. Ovviamente la premessa è lavorare in rete, riuscendo a farlo tra servizi. E poi ci sono degli indicatori, sicuramente l’eventuale danno del minore, la consapevolezza e il cambiamento dell’adulto. Però, aggiungere anche strumenti di intervento di tipo relazionale può significare condividere l’idea di affidarsi dei compiti e mantenere la conversazione sempre aperta tra chi svolge questi compiti in modo da confrontare questi punti di vista e poter confrontare delle narrazioni che magari sono diverse.

Questo gli operatori possono farlo. Il giudice non può farlo magari in questi termini, ma gli operatori sì, e questo rende anche più facile, secondo me, trovare un colloquio col paziente che quindi ha la possibilità di non essere scisso tra due visioni diverse di due sistemi diversi — quello di chi si occupa del minore e di chi si occupa dell’adulto. Ha la possibilità di ricevere, invece di una disconferma, una conferma da un sistema di cura che gli trasmette l’idea di volerlo aiutare veramente.

C: Nel libro racconti bene come nella pluralità degli interventi e degli operatori ciascuno guarda la realtà a partire dal proprio specifico, come se ciascuno fosse un po’ l’avvocato del pezzetto di sistema per il quale lavora…

PGS: E questo è il problema. Se ci pensi bene, è un problema culturale, perché chi ha una visione sistemica è in grado di capire che questo non fa arrivare a dei risultati soddisfacenti. Ovviamente questo può portare solamente a dei confronti e non a delle collaborazioni. Questo il libro lo segnala in tutte le sue parti, una parte addirittura parla degli errori che vengono commessi dai servizi, che possono essere errori di vario tipo, errori di ignoranza, ma anche errori di sicumera. O può essere l’errore di attenersi solamente, rigidamente, a delle prassi burocratiche.

Nel libro c’è uno schema dove si evidenziano le modalità che possono in qualche modo rinforzare e irrigidire l’idea “faccio prevalere la mia visione rispetto ad altre visioni”. È esattamente il contrario rispetto alla collaborazione. Poi sai, se ci pensiamo bene, noi che abbiamo questa storia milanese che viene da lontano, il discorso è sempre quello: noi “flirtiamo”, come avrebbe detto Cecchin, con la metafora del pattern che connette, l’ecologia della mente e con Bateson o con quella di Haley del potere nella relazione? È una storia antica, anche nel modo di interpretare i modelli di intervento terapeutico.

C: Mi veniva da aggiungere, per noi che veniamo dalla storia milanese questa posizione di auto osservazione dell’operatore che dice “come mi colloco, che cosa vedo e che cosa determino mentre vedo quello che vedo” dovrebbe essere pane quotidiano.

PGS: Certo, e se vuoi ci mettiamo dentro anche altri riferimenti che sono stati importanti per noi — almeno per me lo sono stati. Rispetto al discorso del cambiamento, beh, quando si ha a che fare con delle situazioni così difficili come quelle che noi incontriamo in certe patologie, come le tossicodipendenze ma anche quelle psichiatriche, noi abbiamo come riferimento delle metafore che sono state usate nei loro momenti di massimo splendore. Ne cito una: Prigogine, i sistemi lontani dall’equilibrio e le fluttuazioni.

Se uno lavora sistemicamente in terapia con i tossicodipendenti tenendo presente questo principio, allora deve anche ipotizzare che ci potrà essere nel cambiamento un momento di fluttuazione in cui il sistema è più lontano dall’equilibrio e quindi è più possibile riuscire ad agire su di esso. In questo senso, per esempio, a proposito del fattore tempo — ricordo un bellissimo libro Il tempo del cambiamento (di Castellucci, Fruggeri e Marzari). E ricordo anche come in psichiatria, nella liberazione dei pazienti e a volte nella difficoltà di convincerli a uscire dall’ospedale psichiatrico, questo avesse bisogno di una maturazione, di un tempo che non poteva essere quantificato a priori. Quindi ritorna l’importanza del tempo, di fluttuazioni che consentano di andare avanti.

Un altro riferimento che per me è stato sempre importante nel lavoro di questo genere è quello del sistema determinato dal problema, quindi di tutti gli agenti che si possono coinvolgere per avere una costruzione della storia del paziente veramente più completa.

C: I riferimenti teorici che stai citando mi pare che evochino anche la questione del cambiamento continuo e del cambiamento discontinuo. La tradizione sistemica ha sempre portato avanti un’idea sul tempo – magari l’ha cambiata strada facendo, però ha sempre messo al centro un ragionamento sul tempo. In un tuo contributo nel libro c’è quel passaggio della relazione dell’assistente sociale del servizio che dopo una ricaduta della paziente, la paziente che chiami Diana, scrive una cosa del tipo: “ma io l’avevo detto che serviva un lungo processo”. Prende posizione sul tempo. Volevo capire dal tuo punto di vista se il servizio pubblico ha una sua epistemologia sul tempo, e anche quanto l’idea del tempo che hanno i servizi può rischiare di diventare parte di quel maltrattamento istituzionale…

PGS: Direi innanzitutto che il problema del tempo dei servizi — e chi ha lavorato soprattutto nelle tossicodipendenze lo sa benissimo — è principalmente la mancanza di tempo di riflessione da parte degli operatori, l’urgenza di dare delle risposte e quindi spesso la sensazione di essere invasi, tanto da non poter quindi costruire un processo terapeutico con la giusta attenzione agli aspetti che la richiedono. Da questo punto di vista intanto il tempo è un problema per la maggior parte dei servizi, trovare il tempo della riflessione. A maggior ragione quindi bisogna immaginare la difficoltà di costruire delle équipe e delle reti, come quelle che io in qualche modo ho sempre cercato di sviluppare.

Poi ovviamente c’è il tempo del paziente e qui il discorso si fa delicato perché riguarda il tempo che viene concesso al paziente per assumere certe decisioni o comunque sviluppare certi cambiamenti. È indubbio che quando ci sono di mezzo i minori il problema deve essere affrontato. Quanto tempo avrà la famiglia per poter attuare un cambiamento che consenta al minore di rimanere nella famiglia? Questo ti direi che nel libro, per esempio, in tutte le parti, nella mia che hai citato ma anche nelle altre, si trova proprio specificato in casi concreti, che rappresentano esempi diversi di come si è tenuto conto di questo. O, al contrario, di come, semplicemente per andare dietro alla necessità di una risposta formale e amministrativa, questo non è stato considerato. E qui ritorna quello che dicevo a proposito degli indicatori: per esempio gli indicatori di danno del minore e di consapevolezza e cambiamento dell’adulto sono gli strumenti per, in qualche modo, definire i tempi, perché poi avere attenzione al tempo non significa che non si decide mai niente…

C: Ma tornando alla premessa di quella assistente sociale – riassumiamola con “problemi gravi hanno bisogno di molto tempo” – tu pensi che questa sia una premessa rigida? Voglio dire, pensi che anche nelle situazioni gravi esista la possibilità di un cambiamento discontinuo?

PGS: Penso che soprattutto ci crediamo noi che operiamo secondo certi punti di vista. Questa idea di cambiamento discontinuo l’abbiamo appresa nella nostra formazione e con grande meraviglia l’abbiamo vista addirittura realizzarsi. Ricordo all’inizio della formazione con Boscolo e Cecchin, con queste famiglie a cui si dava tanto tempo prima di ritornare. Noi eravamo abituati a due volte, tre volte alla settimana… questo dare tempo al tempo ci stupiva, però poi la volta dopo vedevamo come effettivamente avevano fatto un lavoro, anche senza di noi. Ci eravamo lasciati, ma non era finito tutto lì, la famiglia aveva in qualche modo lavorato.

Questo era qualcosa di trasmissibile alla maggior parte delle istituzioni, o anche agli operatori che vi lavoravano? Soprattutto davanti ai modelli che oggi sono prevalenti, i modelli cognitivo comportamentali, chiavi in mano…

C: Te lo domandavo pensando anche alla mia esperienza nelle tossicodipendenze. Mi confrontavo continuamente con l’epistemologia della comunità: ad esempio, la comunità voleva insegnare la responsabilità; e siccome la responsabilità è una questione complessa l’addestramento alla responsabilità è un addestramento lento e che richiede tempo. Io cercavo di introdurre il pensiero che la responsabilità si costruisse: da domani mattina decidiamo che il paziente è responsabile, lo riteniamo responsabile. Questo modificava lo sguardo dell’équipe e l’utente faceva delle cose che non ci si aspettava da lui. Sperimentavamo la possibilità di un cambiamento discontinuo, dove invece la premessa era che la responsabilità si costruisce “per accumulo”, per un lungo apprendimento.

PGS: Ti sembrerà strano questo collegamento con un altro mio contributo che è nel libro, quello sui bambini in manicomio, che mi richiama quello che hai detto. Questi bambini che quando sono arrivato erano chiusi tutto il giorno, vestiti con le casacche manicomiali e si facevano tutto addosso, nel momento in cui abbiamo cominciato a portarli fuori e a vestirli come gli altri bambini, non si sporcavano più. Era una responsabilità anche quella, una assunzione di responsabilità, una consapevolezza che non immaginavamo mai che potesse avvenire. Questo è uno degli elementi che mi hanno dato la convinzione che il modello sistemico, con l’attenzione al contesto come elemento centrale, fosse il modello da scegliere. Nel senso che questi esempi mi hanno dimostrato come il cambiamento possa avvenire in maniera rapida e discontinua in pazienti che sul piano diagnostico nessuno avrebbe potuto immaginare in grado di acquisire quel tipo di competenze in tempi così rapidi.

C: Piergiorgio, tu hai sviluppato nel tempo, nel tuo quotidiano professionale a Genova, un’esperienza che è il filo conduttore del tuo lavoro in anni, quella di riunire intorno a un tavolo degli operatori in una conversazione multiprofessionale. Quanto è stato difficile? Quali difficoltà devi affrontare nel momento in cui proponi un confronto di quel genere?

PGS: Io ho l’impressione che oggi sarebbe più difficile. Quando ho potuto sviluppare questo modello di lavoro, innanzitutto c’era un’apertura maggiore e delle aspettative maggiori sul modello sistemico. Genova ha avuto un momento incredibile, una specie di età dell’oro in cui veniva Boscolo, veniva Cecchin a farci supervisione, Cancrini faceva formazione ad altri servizi. Era tutto un fiorire di formazione sistemica, che nel tempo si è andata perdendo.

PGS: Io ho l’impressione che oggi sarebbe più difficile. Quando ho potuto sviluppare questo modello di lavoro, innanzitutto c’era un’apertura maggiore e delle aspettative maggiori sul modello sistemico. Genova ha avuto un momento incredibile, una specie di età dell’oro in cui veniva Boscolo, veniva Cecchin a farci supervisione, Cancrini faceva formazione ad altri servizi. Era tutto un fiorire di formazione sistemica, che nel tempo si è andata perdendo.

Ci sono stati periodi in cui ho anche fatto delle verifiche su quanti centri di terapia familiare ci fossero, ispirati dalla sistemica. Ho visto che oggi come oggi c’è stato un ritorno indietro. Credo che sia dovuto al fatto che forse le aspettative erano troppo grandi, che in quel momento le risorse per fare quegli esperimenti ce le avevamo e oggi non le abbiamo più. Però pongo la questione anche nelle sedi congressuali dove mi capita di intervenire sull’evoluzione del modello sistemico: quella spinta che ha fatto sì che il modello sistemico nascesse e si sviluppasse nel lavoro con le psicosi, io non la vedo più tanto in giro. Vedo che le proposte, e le richieste a loro volta, sono sempre più tecniche, di intervento, piuttosto che di epistemologia in grado di cambiare, di rivoluzionare i modelli operativi. In questo senso, da operatore che soprattutto ha investito nel servizio pubblico – ho lavorato anche nel privato, ma il mio riferimento più importante è il servizio pubblico – non ho la sensazione che esista una spinta che abbia la stessa forza rispetto a quelle che erano le premesse, non so se sei d’accordo…

C: Sì che sono d’accordo, vedo sparire servizi di terapia familiare, non c’è lo spazio, non c’è il tempo per pensare in un modo che poi, a ben vedere, è un modo di lavorare che fa risparmiare. C’è una questione culturale gigantesca.

S: Vedi, io penso che dovremmo avere la forza, sul piano internazionale – dico internazionale perché ricordo quando al Reseau di Bruxelles incontrai Moni Elkaïm, Sluzki, c’era Boscolo, c’era Cecchin, c’erano Ronald Laing, Cooper… in quel momento c’era una specie di internazionale del cambiamento strutturale degli approcci, dove la sistemica trovava una collocazione prioritaria, al di là di una psicoanalisi critica, pure rappresentata da personaggi come Deleuze, Guattari… Oggi ho l’impressione che le reti internazionali, almeno quelle a cui ho partecipato, spesso non abbiano questo slancio, questa ambizione di egemonia culturale. Nell’epoca in cui l’egemonia culturale che ci vogliono imporre è quella autoritaria, manca da questa parte la forza, la spinta di rilanciare – e non sto parlando del livello politico, ma poi è coinvolto anche quello, perché vedere l’intervento nella salute mentale secondo un modello sistemico significa poi operare su un piano concreto nelle organizzazioni.

C: Capisco quando parli del piano politico, perché mi pare che la sorte della sistemica negli ultimi anni stia dentro anche a un quadro politico, culturale, che mette al centro l’individuo e la prestazione…

PGS: Ecco, da questo punto di vista un approccio interessante che trovi nel libro è quello che viene dal Messico, da Raúl Medina. Sia i casi clinici presentati, sia questo approccio di terapia familiare critica, addirittura di amore indignato – prendendo la parola “amore” da Maturana – è un modo di responsabilizzare il terapeuta ma anche il paziente sulla consapevolezza di quanto incida il mondo esterno e con esso il lavoro, la politica… Questo cerca di ridare una centralità al terapeuta nel trasmettere a queste famiglie che di solito hanno storie tragiche, un sentimento di condivisione. Dove il terapeuta, sì, agisce secondo i suoi principi, i suoi riferimenti sistemici, ma è anche in grado di capire e di far capire alla famiglia quanto sia importante rendersi conto che certe cose non succedono per colpa loro, che c’è qualcos’altro. Questo da noi è difficile che possa succedere, e nella cornice di quel mondo latino e di contesti a volte tragici, mi pare un tentativo interessante.

C: È molto bello quello che stai dicendo: quando mi capita di fare formazione sistemica per professionisti di quei luoghi, dall’eccitazione di chi ascolta l’impressione è che stai parlando di qualcosa di nuovo e di importante. Credo che quella eccitazione qui la stiamo perdendo…

PGS: Sai, io da qualche anno sto investendo sul mio insegnamento della Neuropsichiatria Infantile al master universitario per acquisire la specializzazione al sostegno scolastico. Cerco di insegnare la neuropsichiatria con un approccio sistemico, introducendo quest’ottica per le persone che andranno a lavorare e che incontreranno una quantità di bambini con problemi. Credo che la scuola potrebbe essere un altro campo di lavoro importante e che altre figure, anche se non sono psicoterapeuti, avrebbero la possibilità di intervenire in momenti fondamentali che un bambino problematico può incontrare. La quantità dei bambini segnalati a scuola è così importante che questo tipo di insegnanti ha davvero la possibilità di incidere nel bene e nel male. Ecco, nel mio impegno attuale questo è un campo a cui ho deciso di dedicare un’attenzione particolare, ricordando casi clinici di bambini psicotici da me seguiti in psicoterapia che hanno avuto esiti particolarmente favorevoli grazie anche alla rete stabilita a scuola con insegnanti competenti e disponibili ad integrarsi in un progetto complessivo a 360 gradi.